Affaires maritimes et parcs marins

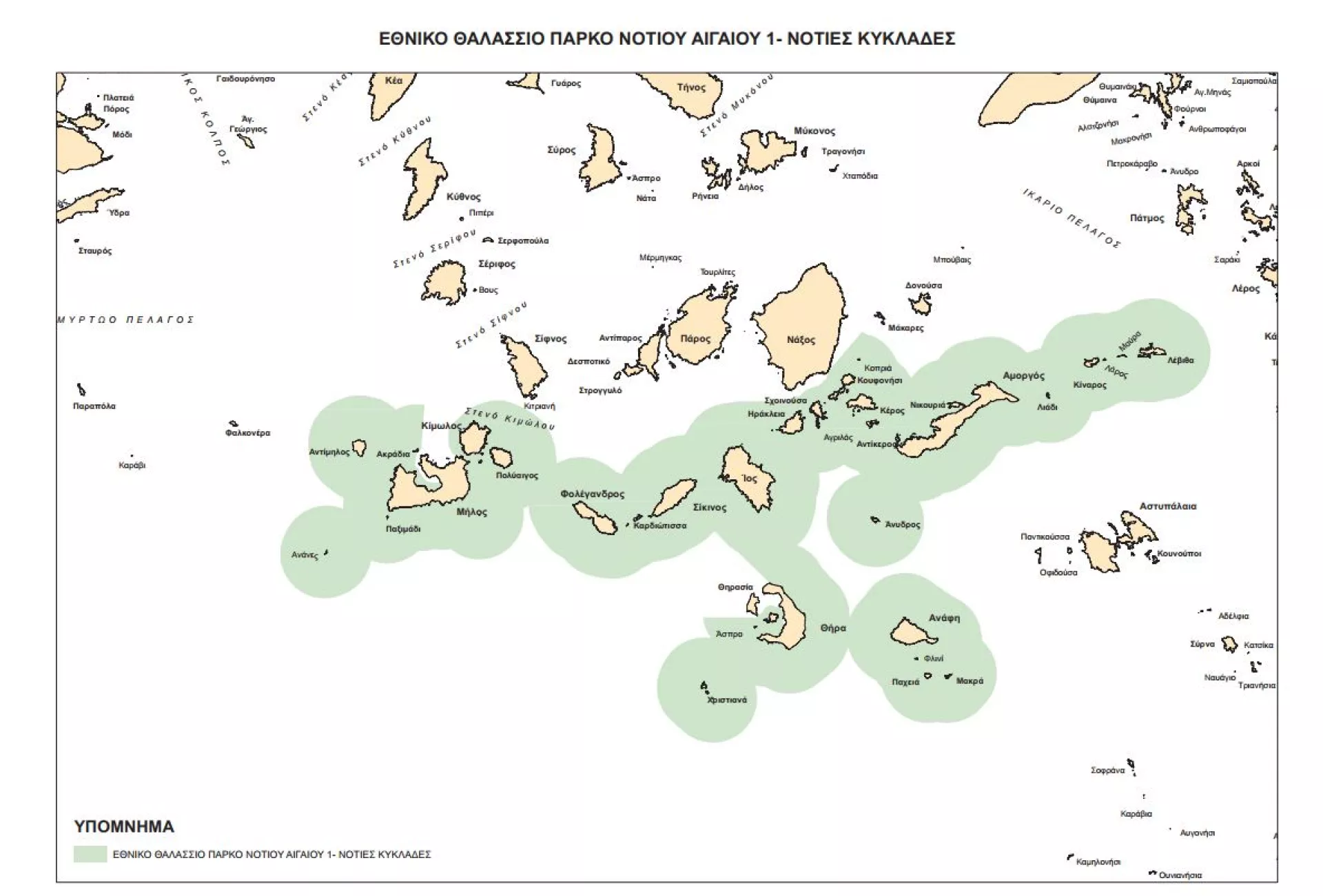

La Grèce et la Turquie ont déclaré presque simultanément de nouveaux parcs marins, invoquant des préoccupations environnementales comme prétexte géopolitique. Le gouvernement grec a annoncé la création de deux nouveaux parcs marins nationaux, l'un en mer Ionienne et l'autre dans les Cyclades du Sud. Cette initiative a été présentée par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis comme un hommage au patrimoine maritime de la Grèce. Le parc de la mer Ionienne couvre environ 18 000 kilomètres carrés, tandis que celui des Cyclades couvre environ 9 500 kilomètres carrés, avec pour objectif de protéger 30 % des eaux grecques d'ici 2030 , respectant ainsi les engagements pris au niveau de l'Union européenne pour la protection de la mer.

Les zones incluses dans les parcs marins grecs abritent des espèces marines rares, telles que le phoque moine de Méditerranée, les cachalots et les tortues marines. 42 sites du réseau Natura 2000 ont également été inclus dans les zones protégées. Ces parcs ont été annoncés avec un plan de gestion interdisant totalement le chalutage et la pêche avec des engins submersibles, et ne permettant que la pêche traditionnelle, la recherche scientifique et certaines activités touristiques sous certaines conditions. Ce même plan de gestion stipule que l'extraction d'hydrocarbures (processus d'extraction de pétrole, de gaz naturel ou d'autres composés d'hydrocarbures de réservoirs souterrains à des fins de production d'énergie et d'utilisation industrielle) est interdite à l'intérieur et autour des zones protégées. Le gouvernement a même inclus la zone de concession de Katakolo dans le parc ionien, exprimant ainsi la priorité donnée à l'environnement naturel plutôt qu'aux projets énergétiques. Ce cadre de gestion sera soutenu par un système de surveillance complet, utilisant des satellites, des radars et des drones, selon l'Autorité pour l'environnement naturel et le changement climatique.

L'empreinte écologique de ces initiatives est, bien sûr, claire et déclarée – ce qui n'est pas immédiatement dit, c'est que la Grèce, par ce genre de mesures, remet indirectement en cause le mémorandum turco-libyen (le mémorandum turco-libyen est un accord maritime de 2019 entre la Turquie et le GNA libyen, définissant des zones économiques exclusives en Méditerranée orientale, contesté par la Grèce et d'autres) et, d'autre part, déclare sa souveraineté maritime effective par le biais de sa politique environnementale.

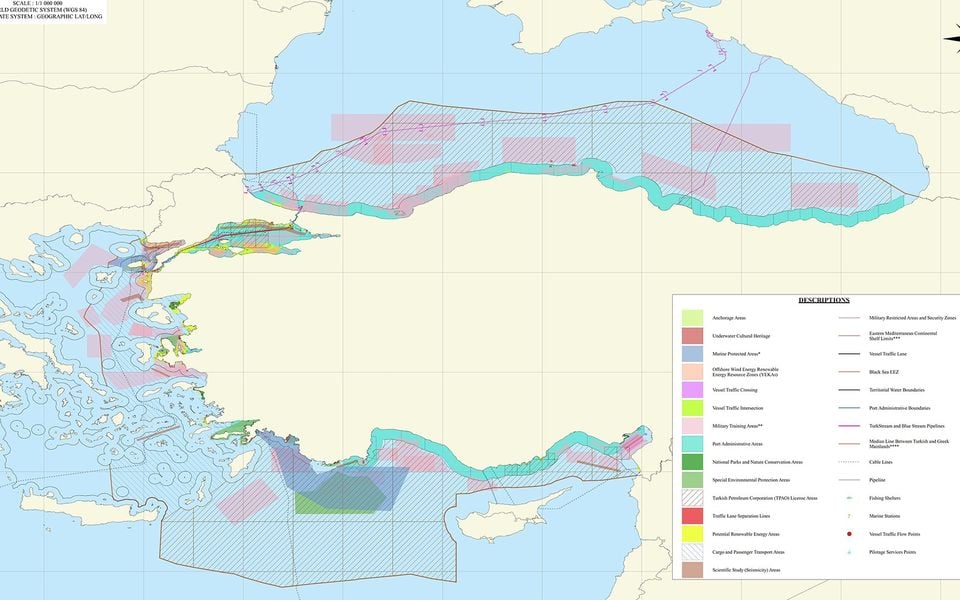

Quelques semaines plus tard, la Turquie a soumis des cartes montrant deux de ses propres aires marines protégées, l'une en mer Égée et l'autre au large de la Méditerranée, suscitant une vive réaction de la part des diplomates grecs . Ces zones ont été présentées par les autorités turques comme des « zones de protection environnementale absolue », dans le but, comme indiqué, de protéger l'écosystème marin sans entraver la navigation ni l'activité commerciale.

La zone choisie par Ankara s'étend à l'ouest d'Imbros et de Ténédos, et même entre Samothrace et Lemnos, c'est-à-dire dans des zones maritimes sans plateau continental défini, comme l'a souligné le ministère grec des Affaires étrangères , qui a qualifié les annonces turques d '« unilatérales et illégales ».

Les parcs marins annoncés par la Turquie s'étendent à l'ouest des îles d'Imbros (Gökçeada) et de Ténédos (Bozcaada), tandis que le second couvre une vaste zone en Méditerranée orientale, du nord-est de Rhodes jusqu'au golfe d'Antalya, omettant complètement l'île de Kastellorizo . Athènes a perçu cela comme un problème, car il ignore une île grecque située dans la région.

Aménagement de l'espace maritime de Turquie. (Photo via DEHUKAM)

Parallèlement, la Turquie a inclus dans ses zones maritimes des zones s'étendant au-delà de ses eaux territoriales, plus précisément la zone comprise entre Lemnos et Samothrace, où aucune zone économique exclusive (ZEE) ni aucun plateau continental n'ont été délimités. Conformément au droit de la mer, un pays n'a pas le droit d'imposer unilatéralement des restrictions ou des mesures de protection dans des zones non délimitées, ce que le ministère grec des Affaires étrangères a souligné. Cependant, la partie turque, par l'intermédiaire de son ministère, a déclaré qu'Athènes « politisait les initiatives environnementales » afin de promouvoir des revendications nationales dans des zones au statut juridique flou.

En substance, la Grèce interprète les annonces de la Turquie comme une nouvelle tentative de créer un fait accompli en mer Égée et en Méditerranée orientale, où depuis des décennies les deux pays sont en désaccord sur des questions de souveraineté, d’espace aérien et de frontières maritimes.